Der Stromverbrauch muss flexibilisiert, sprich an den zeitlichen Verlauf der erneuerbaren Stromerzeugung angepasst werden. Zahlreiche Unternehmen bieten dynamische Stromtarife an. Geschäftskunden können bei modernen Stromlieferverträgen schon lange ihren Verbrauch gegen die Spotpreise optimieren. Doch wann ist Strom denn nun billig?

Zunächst einmal gilt: Strom ist umso billiger, je geringer die Residuallast ist. Die Residuallast ergibt sich aus dem Stromverbrauch (einschließlich Strom zur Speicherung) abzüglich Wind- und Solareinspeisung. Das zu betrachtende Zeitintervall ist die Viertelstunde. Ist die Residuallast negativ, liegt die regenerative Stromerzeugung über dem Verbrauch.

Das Zusammenspiel von Verbrauch und EE-Stromerzeugung bestimmt somit das Muster des Preisverlaufs. Die Höhe der Preise hingegen hängt zusätzlich von Gaspreisen, CO2-Preisen, Kohlepreisen und dem zum jeweiligen Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Kraftwerkspark ab.

Verlauf des Stromverbrauchs

Der Stromverbrauch wird durch unsere Lebensgewohnheiten, den Kalender und das Wetter bestimmt. Unsere Lebensgewohnheiten führen dazu, dass der Stromverbrauch nachts niedriger ist als tagsüber, am Wochenende und an Feiertagen niedriger als in der Woche, Spitzen in den Morgen- und Abendstunden aufweist etc. Der Kalender sorgt dafür, dass im Winter höherer Beleuchtungsstrombedarf besteht. Auch auf die Lebensgewohnheiten haben Kalender und Wetter Einfluss. Wer backt schon im Sommer Plätzchen und grillt im Regen? Das Wetter sorgt für höheren Heizstrombedarf, wenn es kalt wird, und höheren Strombedarf für Kühlung, wenn es sehr warm ist. Bei trübem Wetter steigt der Beleuchtungsbedarf.

Der verstärkte Einsatz von Wärmepumpen führt zu einer größeren Temperaturabhängigkeit des Stromverbrauchs. Zwischen Außentemperatur und Stromverbrauch liegt ein zeitlicher Versatz von mindestens einem Tag, der durch die Wärmedämmung bedingt ist.

Verlauf der EE-Einspeisung

Die Solarstromerzeugung ist eng an die Globalstrahlung gekoppelt. Die Globalstrahlung ergibt sich aus dem Abstand der PV-Anlage zur Sonne und dem Wetter (Bewölkung, Luftfeuchtigkeit). Bei klarem Himmel bildet der Globalstrahlungsverlauf einen steilen Kegel im Tagesverlauf. Der Kegel wird umso höher und breiter, je näher der Tag am 21. Juni liegt. Bei sehr hohen Temperaturen sinkt der Wirkungsgrad der PV-Anlage deutlich. Die Solarstromerzeugung ist also eine Mischung aus systematischen und stochastischen Entwicklungen.

Bei der Windstromerzeugung gibt es kein tageszeitliches Muster. Wasserkraftanlagen sind in Deutschland zum größten Teil Laufwasserkraftwerke, die keinen Speicher haben und deswegen nicht steuerbar sind. Sie produzieren zeitversetzt zu Niederschlägen, im Fall von Schnee zeitversetzt zur Schmelze. Speicherwasserkraftwerke werden je nach Speicher (in Deutschland fast nur Wochen-, keine Saisonspeicher) spotpreisoptimiert betrieben. Biomasseanlagen sind theoretisch steuerbar und werden stets als solche angesehen. Tatsächlich werden sie fast ausnahmslos kontinuierlich betrieben.

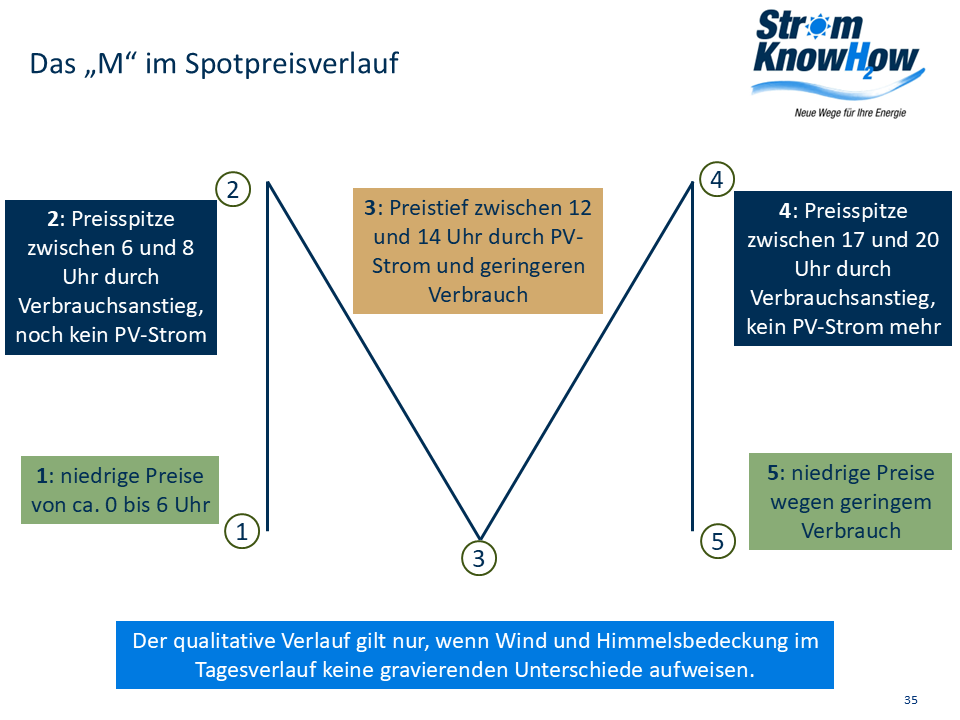

Das „M“ als Grundmuster

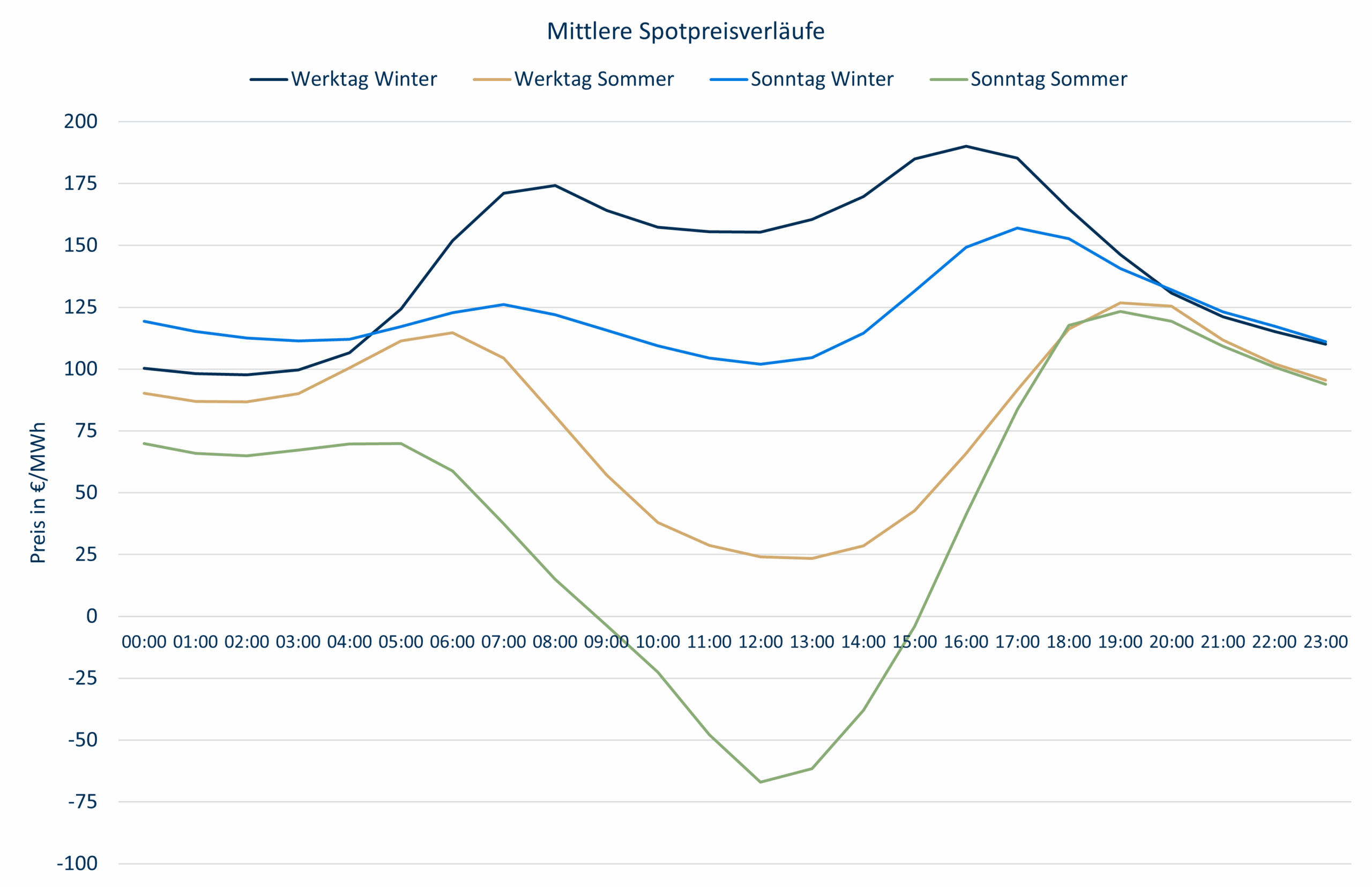

Der Verlauf der Spotpreise zeigt grundsätzlich immer die Form eines „M“. Von Null bis 6 Uhr sind die Preise niedrig, weil der Verbrauch niedrig ist. In den Morgenstunden steigt der Verbrauch an, während die PV-Stromerzeugung noch Null oder sehr gering ist. Am Wochenende ist der Anstieg später und weniger ausgeprägt.

Der Tiefpunkt um die Mittagszeit ist hauptsächlich auf die PV-Stromerzeugung zurückzuführen. Dementsprechend ist das Preistal im Winter nur ganz schwach ausgeprägt, während im Sommer negative Preise mittags inzwischen fast die Regel sind. Die Preise sind zwischen den Morgen- und Abendpreisspitzen im Sommer viel niedriger als nachts.

Die häufig anzutreffende Aussage, nachts sei der Strom billiger als tagsüber ist somit in allgemeiner Form falsch. Historisch ist das so gewesen, und im Winter stimmt es noch, im Sommer hängt es davon ab, was „Tag“ bedeutet und was „Sommer“ ist. Im Stromhandel ist Tag von 8 bis 20 Uhr („Peak“). In diesem Zeitraum lag der durchschnittliche Spotpreis im April 2025 bei 54,22 €/MWh, in der Nacht hingegen bei 100,27 €/MWh. Selbst bei der Tagdefinition von 6 bis 22 Uhr ist der Tag noch rund 17 €/MWh günstiger als die Nacht.

Sommer in dem hier verstandenen Sinn ist weit mehr als der kalendarische oder meteorologische Sommer. Selbst die Definition des Sommerhalbjahres von März bis Oktober greift zu kurz. Am 04.03.2025 war Strom „tagsüber“ (8 bis 20 Uhr) bereits deutlich günstiger als nachts. Kriterium ist nicht der Kalender, sondern die Globalstrahlung an dem jeweiligen Tag. Bei klarem Himmel und dem fortschreitenden PV-Ausbau kann auch im Februar schon der Sommerpreisverlauf auftreten; an Wochenenden noch eher als in der Woche.

Deformierung des „M“-Musters

Die oben gezeigten Verläufe gelten nur, wenn Wind und Himmelsbedeckung im Tagesverlauf keinen größeren Schwankungen unterworfen sind. Wenn hingegen vormittags dichte Bewölkung herrscht, in der zweiten Tageshälfte hingegen klarer Himmel kann es im Sommer dazu kommen, dass die abendliche Preisspitze sehr weit unter der morgendlichen liegt.

Allerdings ist für den Strompreis nicht die lokale Situation relevant, sondern diejenige für ganz Deutschland, mit einem Schwerpunkt auf Bayern, wo rund 30% der installierten PV-Kapazität stehen. Tageszeitliche Schwankungen bei der Bewölkung gleichen sich deswegen häufig aus. Eine Abweichung von der Kegelform der Solarstromerzeugung im Land insgesamt und damit eine Deformierung des “M” infolge tageszeitlich sehr unterschiedlicher Bewölkung ist deswegen selten. Letzteres gilt insbesondere im Winter, wo die Solarstromerzeugung eine untergeordnete Rolle spielt.

Beim Wind sieht es anders aus. Die stochastischen Schwankungen sind hier deutlich größer. Eine Windfront, die nachts anrollt und mittags abebbt, führt dazu, dass die Preise bis mittags sehr niedrig sind, aber dann wieder zum Abend hin in gewohnter Weise ansteigen.

Ganztägig hohe Windstromerzeugung („Sturm“) führt zu einer Verflachung der Preiskurve, während sehr wenig Wind („Dunkelflaute“) Knappheitspreise bedeutet, also ausgeprägte Preisspitzen.

Batteriespeicher und Flexibilität

Es wird allgemein erwartet, dass mit dem Zubau an Batteriespeichern und der Flexibilisierung des Verbrauchs die Preiskurve geglättet wird und es weniger negative Spotpreise im Sommer gibt. Eine Glättung ist tatsächlich zu erwarten.

Die negativen Preise im Sommer werden aber nur dann verschwinden, wenn der Zubau an Batteriekapazitäten stärker ist als der der PV-Stromerzeugung. Danach sieht es aber nicht aus. Zwar werden die privaten PV-Anlagen inzwischen fast immer mit Batterien installiert, aber die Batteriekapazität reicht eben nicht aus, um den Tagesüberschuss komplett bis zum Abend weg zu puffern.

Beispiel: eine 10-kW-PV-Anlage hat bei normalen Stromanwendungen rund 50 kWh Tagesüberschuss an einem Sommertag. Zur Speicherung wären vier der größten Heimspeicher (rund 13 kWh) notwendig. Die werden aber nicht beschafft, weil es sich nicht rechnet, sondern nur einer oder zwei kleine. Abgesehen davon muss auch die Steuerung, die zuverlässige Prognosen über Verbrauch, Erzeugung und Strompreise benötigt, erst einmal funktionieren.