In den letzten Wochen ist viel über den weiteren Ausbau der EE-Stromerzeugung diskutiert worden. Die Metastudie von EWI/BET („Realitätscheck“) offenbart ein breites Spektrum an Prognosen. Regelmäßig werden in den Ergebnissen nur Jahresmengen in den Fokus gerückt. Doch wie sieht es in der für den Strommarkt so wichtigen zeitlichen Auflösung, also in Monaten und Viertelstunden aus?

Exemplarisch wird hier das Jahr 2040 betrachtet. Es wird von einem Bruttostromverbrauch von 820 TWh (also rund 60% mehr als letztes Jahr) ausgegangen, das ist der Mittelwert der in o.g. Studie ermittelten Bandbreite. Entscheidend ist nicht nur der Gesamtverbrauch, sondern auch die Zusammensetzung nach Sektoren, denn bei den Sektoren Verkehr und Elektrolyse (zusammen ca. 200 TWh) gibt es zeitliche Flexibilitäten, beim Sektor Gebäude, zu dem die Heizenergie gehört und bei der Fernwärme gibt es anteilig einen ausgeprägten saisonalen Verlauf.

Bei der EE-Stromerzeugung werden die Zieldaten der Ampelregierung für die installierten Leistungen verwendet, also 400 GW Solarstrom, 150 GW Wind an Land und 50 GW Wind auf See. Bei den Volllaststunden wurden Mittelwerte der Prognosen verwendet. Bei Wasserkraft ändert sich nichts, Biomasse wird noch etwas weniger.

Stromerzeugung und -verbrauch sind stark wetterabhängig, auch über das Jahr gesehen, deswegen divergieren die Volllaststunden stark. Dementsprechend ist es notwendig und üblich, unterschiedliche Szenarien zu betrachten. Hier ist exemplarisch nur das Wetterjahr 2023 verwendet worden.

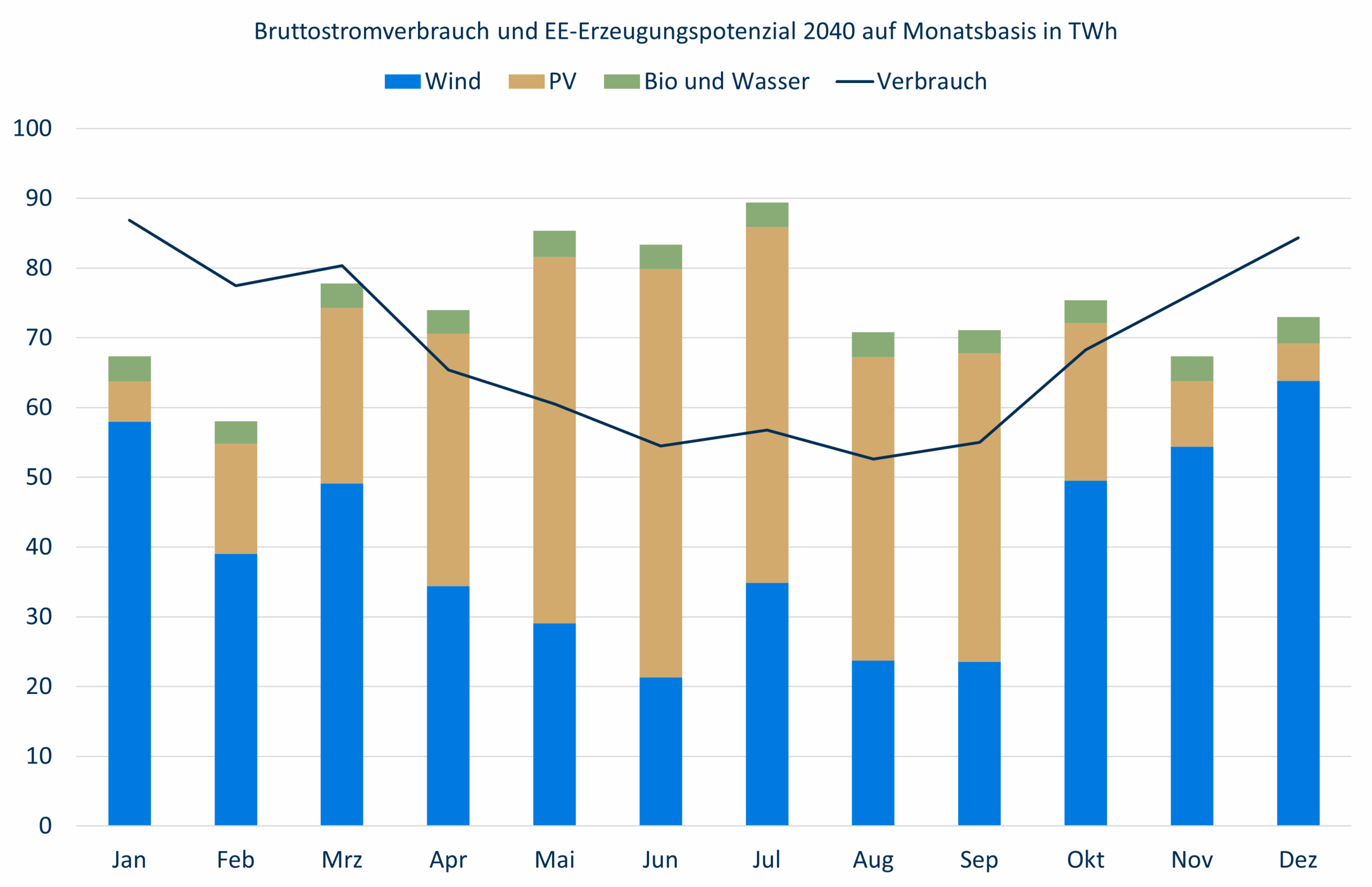

Im folgenden Bild sind die monatlichen EE-Erzeugungspotenziale (ohne Abregelung) und Verbrauchsmengen auf Basis der o.g. Daten und Annahmen dargestellt. Der bereits heute bekannte „Badewannenverlauf“ des Stromverbrauchs mit höheren Verbräuchen im Winter als im Sommer, maßgeblich durch Wärmebedarf und Beleuchtung verursacht, verstärkt sich mit zunehmender Elektrifizierung des Wärmemarktes. An dem saisonalen Verlauf ließe sich in kleinem Umfang etwas ändern, wenn die Elektrolyse ausschließlich im Sommer stattfindet, groß ist der Effekt aber nicht.

Die Solarstromerzeugung hat ihren Schwerpunkt naturgemäß im Sommer, daran ändert sich auch nichts, wenn es mehr Anlagen werden. Das Verschiebepotenzial durch senkrechte Module ist sehr gering. Die Windstromerzeugung ist weiterhin im Winter stochastisch höher als im Sommer.

Obwohl das jährliche EE-Erzeugungspotenzial über dem Jahresverbrauch liegt, gibt es in den Wintermonaten erhebliche Defizite von über 20 TWh, die durch konventionelle Kraftwerke, mit Erdgas oder Wasserstoff betrieben, gedeckt werden müssen. Auf der anderen Seite gibt es im Sommer massive Stromüberschüsse von bis zu 35 TWh/Monat. Das entspricht der Größenordnung des heutigen Stromverbrauchs in einem Sommermonat.

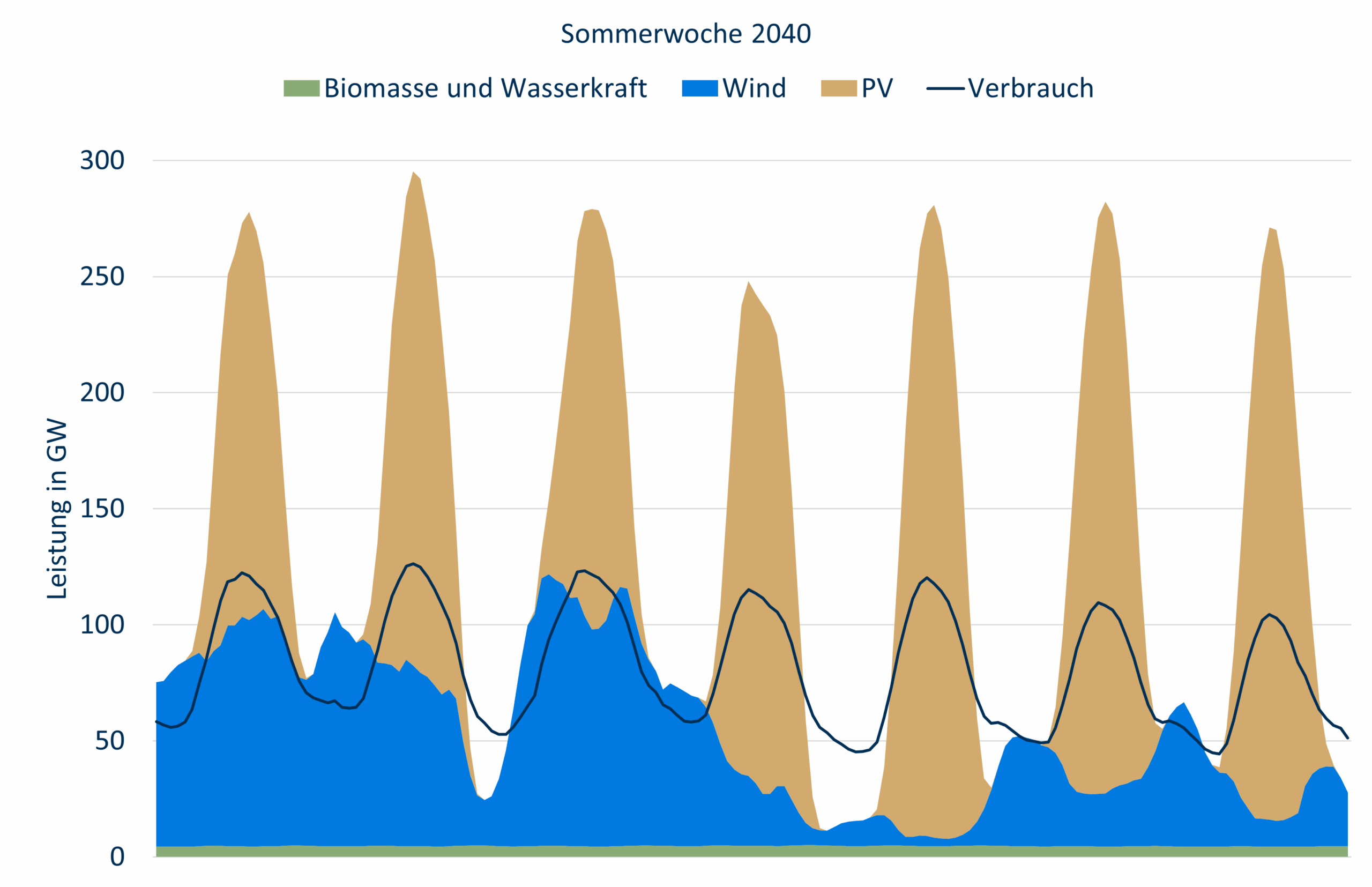

Bei dieser Betrachtung ist die Frage des Verlaufs von Erzeugungspotenzial und Verbrauch innerhalb der jeweiligen Monate außen vor. Diesbezüglich gibt es deutliche Unterschiede zwischen Sommer und Winter. Das folgende Bild zeigt exemplarisch eine Sommerwoche.

Der Strombedarf kann an einzelnen Tagen vollständig durch EE-Strom gedeckt werden, an anderen Tagen verbleiben nur wenige offene Mengen. Diese können technisch durch Batteriespeicher gedeckt werden, denn alle Tage weisen Überschüsse auf, die ein Vielfaches der offenen Mengen betragen. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass die Batterien an vielen Sommertagen „nichts zu tun haben“, denn erst im Herbst/Winter wird wieder mehr Strom benötigt als erzeugt wird. Das hat Auswirkungen auf die Wirtschaftlichkeit der Batterien. Es bedeutet außerdem, dass große Mengen PV-Strom abgeregelt werden müssen.

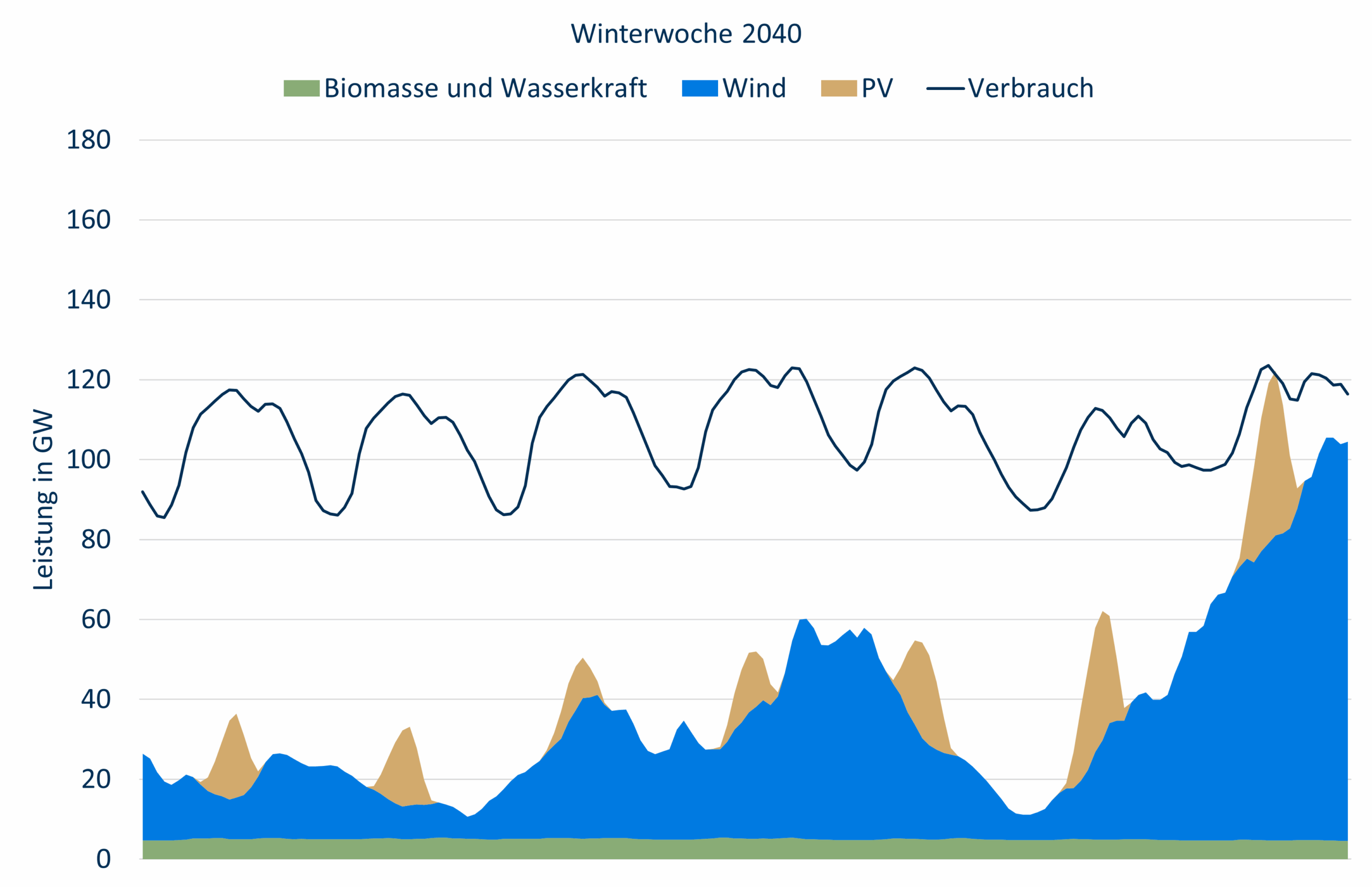

Die Situation in einer Winterwoche zeigt die nächste Abbildung. Die Verbrauchskurve verläuft hier flacher, weil für den Sommer eine Anpassung des Verbrauchs der Sektoren Verkehr und Elektrolyse und Verkehr an die Solarstromerzeugung unterstellt wurde.

Im Winter ist die Solarstromerzeugung von untergeordneter Bedeutung. Selbst an sonnigsten Tagen deckt sie nicht einmal 15% des Bedarfs. In der betrachteten, eher windarmen Woche reicht die EE-Stromerzeugung an keinem Tag auch nur annähernd zur Bedarfsdeckung aus. Es gibt praktisch keine Stromüberschüsse. Das bedeutet, dass für die Einspeicherung in Batterien keinerlei Strom zur Verfügung steht.

Der maximale Leistungsbedarf aus Wärmekraftwerken liegt bei rund 100 GW. Durch Batteriespeicher (und ggfs. Nachfrageflexibilisierung) ließe sich dieser technisch um bis zu 15 GW reduzieren.

Fazit

Die aktuelle Systementwicklungsstrategie ergibt energiewirtschaftlich keinen Sinn. Der Solaranteil muss erheblich reduziert und der Windstromanteil deutlich erhöht werden. Solarstrom sollte nur noch in Großanlagen (i.d.R. Freifläche) offgrid, also ohne Stromnetzanschluss und Wechselrichter, zur direkten Wasserelektrolyse verwendet werden.