Seit 15. Oktober gibt es für 2026 vorläufige Netzentgelte. Die Vorläufigkeit bezieht sich darauf, dass der Bundeszuschuss zu den Übertragungsnetzentgelten in Höhe von 6,5 Mrd. Euro noch nicht rechtsverbindlich ist.

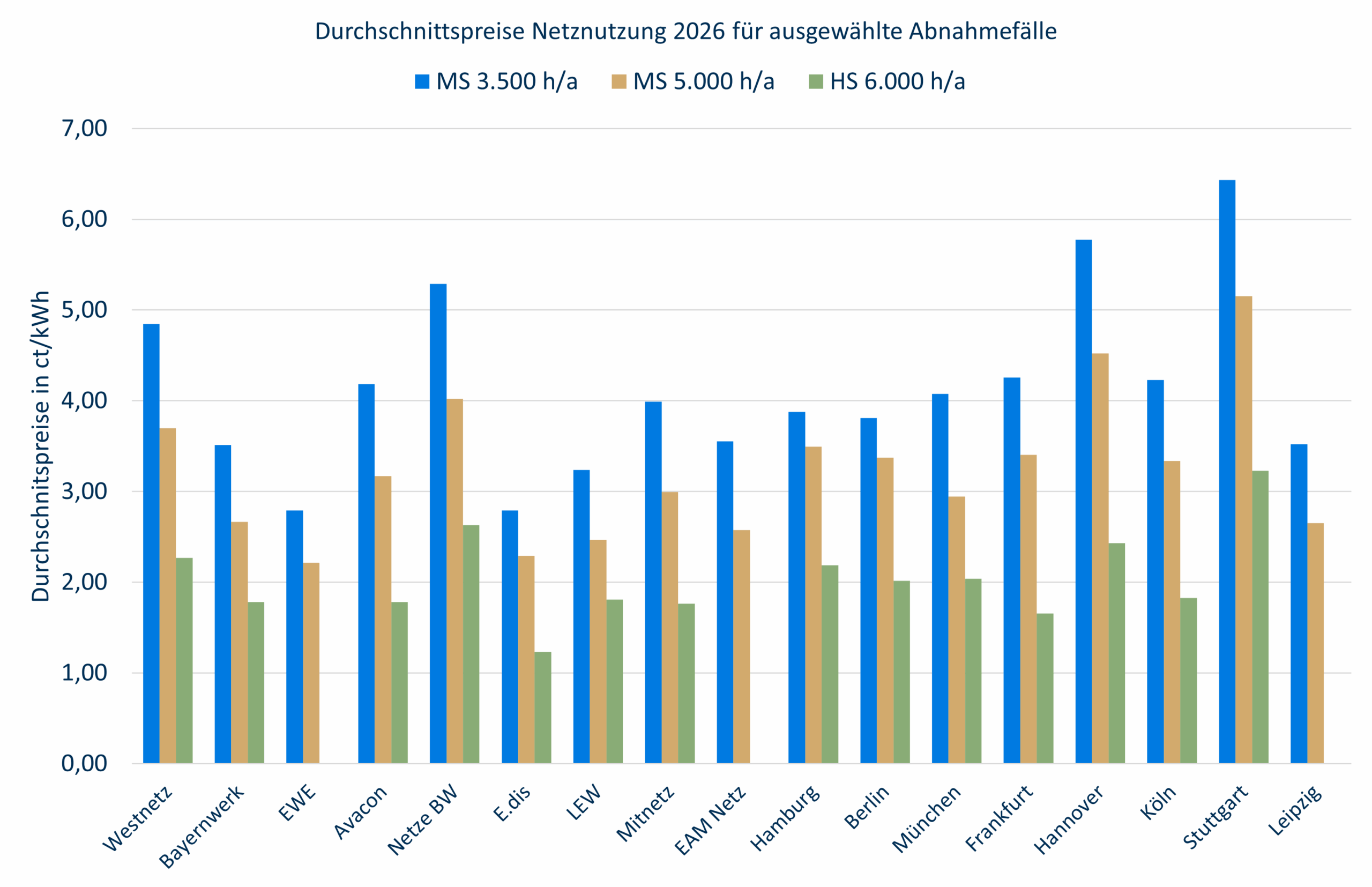

Für die meisten großen Unternehmen sind die Netzentgelte in Mittelspannung und Hochspannung relevant. Es werden in Mittelspannung die Benutzungsdauern 3.500 und 5.000 h/a sowie in Hochspannung 6.000 h/a bei großen Verteilnetzbetreibern in der Fläche sowie Verteilnetzbetreibern in Großstädten betrachtet. Die Auswahl ist repräsentativ, auch wenn es Fälle mit großen Abweichungen gibt. Nicht alle Netzbetreiber sind auch in der Hochspannung aktiv.

Seit jeher zeigen die Netzentgelte eine erhebliche Bandbreite. In der Mittelspannung reicht die Spanne von 2,8 bis 5,8 ct/kWh bei 3.500 h/a und von 2,2 bis 5,2 ct/kWh bei 5.000 h/a. In der Hochspannung sind zwischen 1,2 und 3,2 ct/kWh zu bezahlen.

Über mehr als 20 Jahre gab es in den neuen Bundesländern und in Norddeutschland sehr hohe Netzentgelte, während die im Südwesten und Westen sowie in Bayern niedriger waren. Außerdem waren die Netzentgelte bei Flächennetzbetreibern i.d.R. höher als in den Großstädten. Das hat sich inzwischen ins Gegenteil verkehrt, was nach einer Erklärung verlangt. Zu den teuersten Netzbetreibern gehören jetzt diejenigen in Stuttgart und Hannover. Die e.dis im Nordosten hingegen, einst einer der teuersten Netzbetreiber, gehört heute zu den günstigen Netzbetreibern.

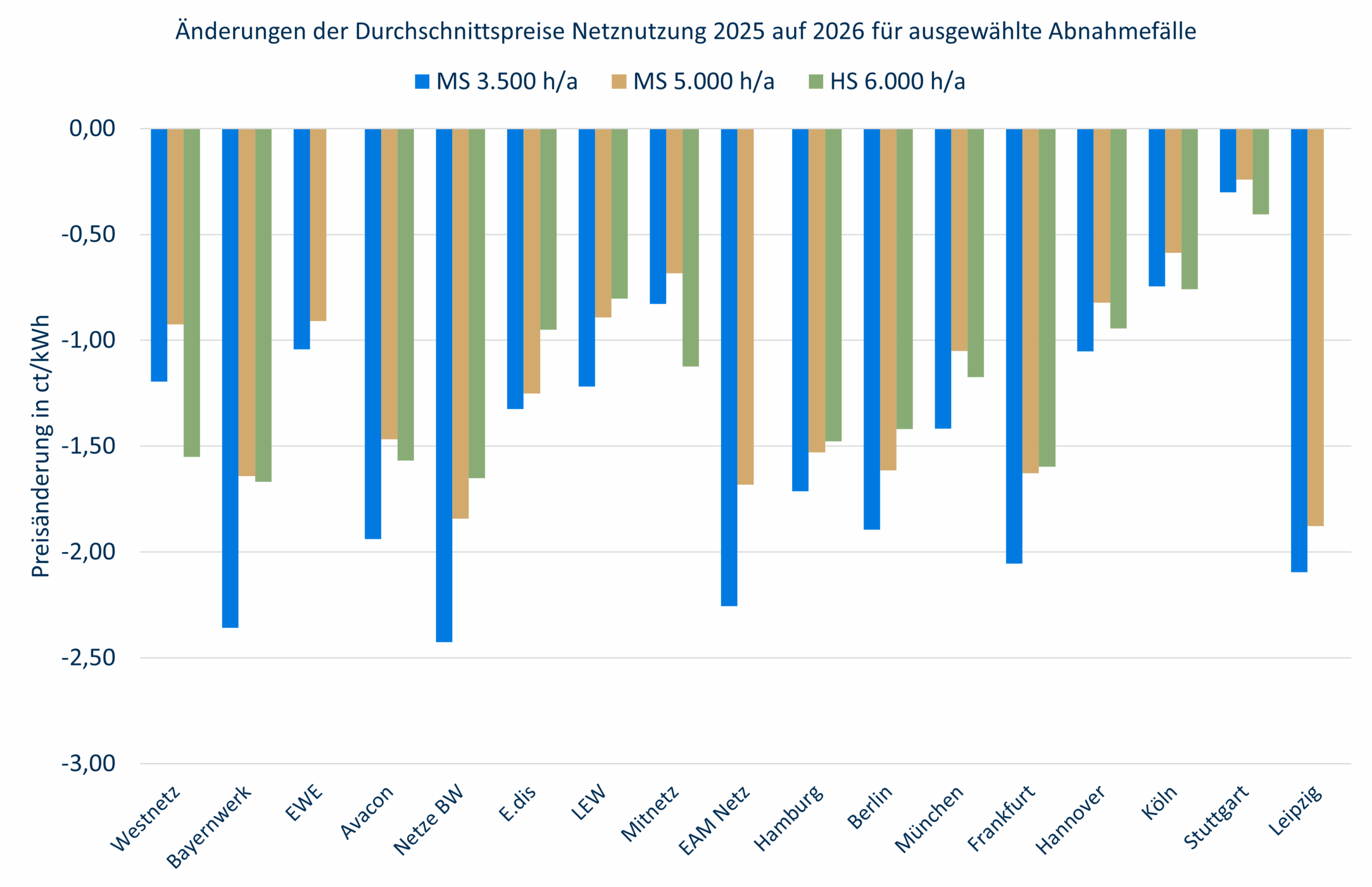

Die Flächennetzbetreiber im Norden und Nordosten hatten in den vergangenen Jahrzehnten sehr hohe Kosten durch die Aufnahme des Windstroms. Diese Kosten finden sich seit 2025 in der Umlage für besondere Netznutzung wieder. Seitdem sind die Entgelte dort niedriger. Ein weiterer Grund ist die Angleichung der Übertragungsnetzentgelte.

Große Stadtwerke mit hohem Eigenerzeugungsanteil haben in den vergangenen Jahren davon profitiert, dass sie die hohen Kosten der Übertragungsnetze einschließlich der Redispatchkosten nur anteilig tragen mussten. Mit Wegfall dieses Effektes zeigen sich jetzt die wahren Kosten – und ggfs. Ineffizienzen. Dies wird durch eine Betrachtung der Änderungen in den Entgelten bestätigt.

Beim Bayernwerk gibt es eine hohe Entlastung von 1,6 bis 3,2 ct/kWh, weil der Bundeszuschuss und die Abwälzung der Kosten für den EE-Ausbau hier voll zu Buche schlagen. Die Entwicklung der eigenen Kosteneffizienz spielt auch eine Rolle. In Stuttgart und Hannover gibt es beide Effekte nicht, die Entgeltsenkung beträgt hier nur 0,24 bis 1,05 ct/kWh. Insgesamt ist von der Netzentgeltsenkung im Übertragungsnetz von über 2 ct/kWh längst nicht alles angekommen, was daran liegt, dass die Kostensteigerungen in den übrigen Spannungsebenen die Senkung teilweise aufgezehrt haben.

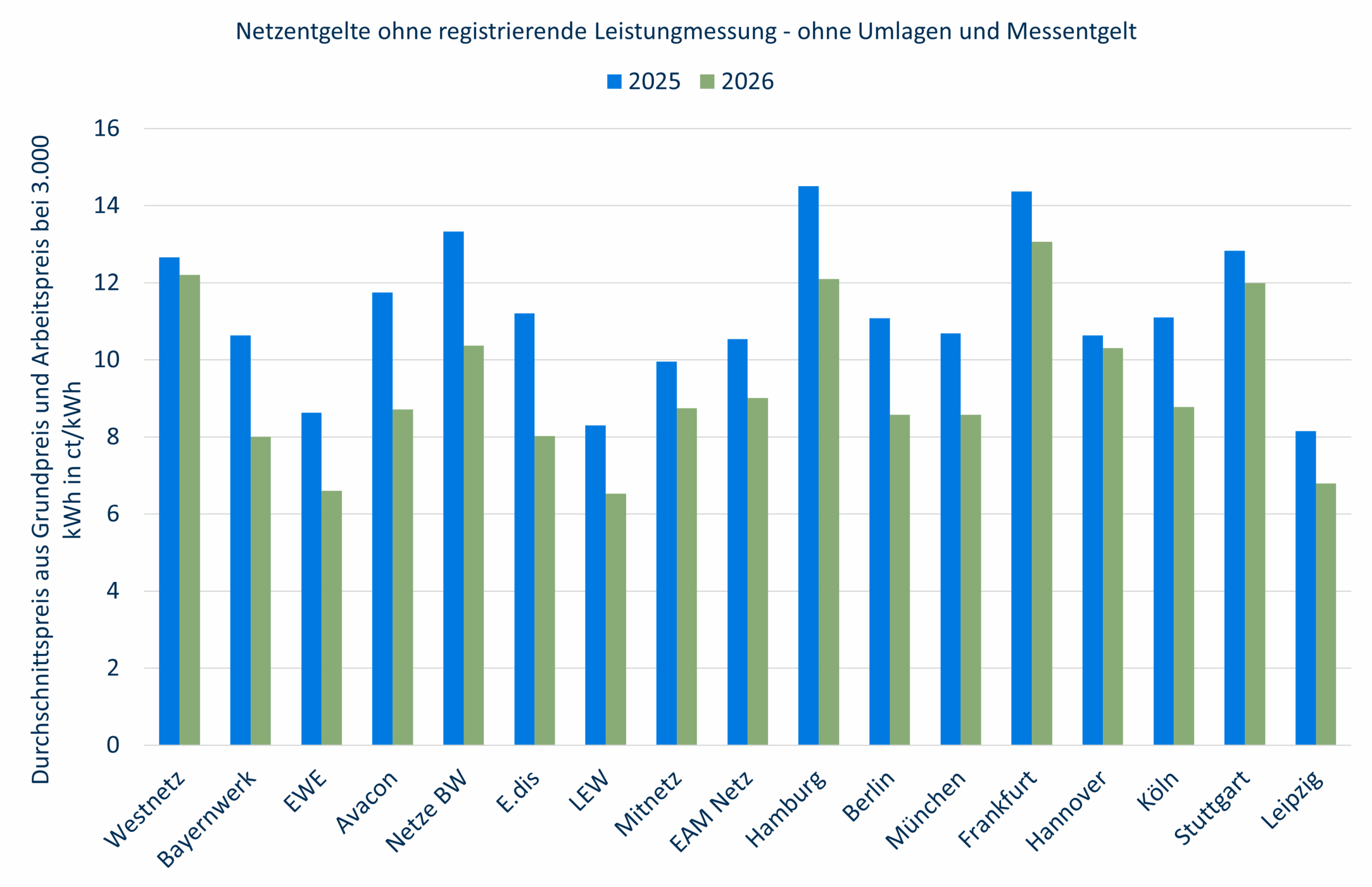

Bei den Netzentgelten für Haushaltskunden hat sich in den vergangenen Jahren mehr und mehr neben dem Arbeitspreis ein verbrauchsunabhängiger Grundpreis etabliert. Damit sollen auch Betreiber von PV-Anlagen in höherem Maße an der Deckung der von ihnen verursachten Kosten beteiligt werden. Der Nebeneffekt ist jedoch, dass für kleinere Verbräuche (=geringere Einkommen) ebenfalls überproportional mehr zu zahlen ist, während die Grenzkosten des Strombezugs sinken. Das Problem wird seit mindestens einem halben Jahrhundert diskutiert. Während der Grundpreis in Berlin nur gut 33 € beträgt, sind es in Köln 150 €. Mit Kostenorientierung und Energiewirtschaft hat das nichts zu tun.

Die Preisspanne reicht von 6,5 ct/kWh im Allgäu (LEW) bis zu 13 ct/kWh in Frankfurt. Auch hier sind die Flächennetzbetreiber im Mittel günstiger als die großen Stadtwerke. Die Entgeltsenkung von 2025 auf 2026 fällt auch für diese Kundengruppe sehr unterschiedlich aus. In Hannover sind es nur gut 0,3 ct/kWh, während es bei der benachbarten avacon 3 ct/kWh sind. Es mag immer strukturelle Gründe geben, aber das sich bietende Bild spricht nicht für Kosteneffizienz oder gar eine erfolgreiche Regulierung.

Die ganze Wahrheit wird sich erst nach dem 25. Oktober zeigen. Dann sind die Umlagen im Netzentgelt veröffentlicht. Für 2025 stehen da in Summe ohne Konzessionsabgabe und ohne Ermäßigungen 2,651 ct/kWh. Für 2026 wird da deutlich mehr stehen, 0,5 bis 1 ct/kWh Steigerung schätzungsweise. Es handelt sich hierbei nicht ausschließlich um „staatliche Abgaben“ wie häufig zu lesen ist, sondern um Netzkosten, die über einen separaten Mechanismus verteilt werden. Nur die KWK-Umlage dient nicht der Netzkostendeckung.

Trotz Subventionierung sind die Netzentgelte 2026 viel höher als vor zehn Jahren, die Netzkosten sind es sowieso. Die eigentlichen Kostentreiber in den Netzentgelten kommen erst in den nächsten Jahren. Der ohnehin klamme Staat wird hier mit Subventionen nicht dauerhaft entgegenwirken können. Notwendig sind grundlegende Reformen, wie überall.

Hundert statt 1000 Netzbetreiber, Strom, Gas, Wasser etc. zusammen betreiben, Infrastruktur in die Hand des Staates, um die Kapitalkosten zu senken, Betrieb der Netze in Privathand – das ist effizienter, Netzentgelte rein kostenorientiert – Netzbetreiber sind keine politische Spielwiese – sind auf der Hand liegende Ansätze.