Die Wärmepumpe wird häufig als eindeutig beste Option zur klimaneutralen Raumwärmeerzeugung angesehen.

Auf den ersten Blick scheint die Wärmepumpe anderen Optionen klar überlegen. Sie hat einen Jahresnutzungsgrad von rund 2,5, d.h. aus 1 kWh Strom werden 2,5 kWh Wärme. Das gilt für eine Luft-Luft-Wärmepumpe, für Luft-Wasser- oder Sole-Wasser-Wärmepumpen ist der Nutzungsgrad noch höher. Letztere spielen aber eine untergeordnete Rolle. Es geht hier um die Bereitstellung von Heizwärme, nicht um Warmwasserbereitung oder anderweitige Wärmenutzung.

Kosten- statt Energieeffizienz

Der große Vorteil der regenerativen Energien ist ihre praktisch unbegrenzte Verfügbarkeit, die auch in Zukunft nicht weniger wird. Daraus folgt, dass Energieeffizienz kein separates Ziel von Energiepolitik oder Klimaschutzpolitik ist. Die Zielfunktion der Energiepolitik ist vielmehr die Kostenminimierung. Die Energieeffizienz ist eine Variable in dieser Zielfunktion, schließlich kostet Energie Geld. Dieser Paradigmenwechsel mag akademisch erscheinen, ist aber von erheblicher Tragweite.

Wir halten fest:

Über die Vorteilhaftigkeit einer Technologie oder eines Technologiemixes zur Energienutzung entscheiden in einem vollständig klimaneutralen System die Gesamtsystemkosten, nicht die Energieeffizienz.

Der Verweis auf die hohe Energieeffizienz der Wärmepumpe zum Heizen ist somit von untergeordneter Bedeutung. Saubere Energie ist im Überfluss vorhanden, Geld ist es nicht (auch wenn es politische Strömungen gibt, die suggerieren, mit Schulden und Steuererhöhungen für „Reiche“ seien unbegrenzte Finanzmittel zu generieren).

Neben der Kostenminimierung gibt es zur Bewertung von Technologien noch weitere Kriterien, die aber nicht in einer Zielfunktion quantifiziert werden können. Dazu gehören

- die Vermeidung der Abhängigkeit von nicht vertrauenswürdigen Drittstaaten

- die Berücksichtigung knapper Rohstoffe (Lithium, Kobalt, Nickel etc.)

- die Umweltbelastungen aus vorgelagerten Prozessen (z.B. Bergbau)

- die Auswirkungen auf die heimische Wirtschaft (Arbeitsplätze, technologische Perspektive etc.)

- die Flächennutzung

Herkunft von Heizwärmepumpenstrom

In unseren Breiten ist die Globalstrahlung als Maß für die Solarstromerzeugung nicht nur gering, sondern auch sehr ungleich über das Jahr verteilt. Der Heizwärmebedarf ist in den Sommermonaten fast Null, er nimmt mit abnehmender Außentemperatur ab einem gewissen Wert in etwa proportional zu. Da der Nutzungsgrad einer Wärmepumpe mit der Außentemperatur abnimmt, nimmt der Strombedarf sogar etwas überproportional mit sinkender Temperatur zu. Die Verteilung des Heizwärmepumpenstrombedarfs und der PV-Stromerzeugung ist in der folgenden Abbildung illustriert.

Es besteht ein Sommer-Winter-Problem. Batterien schaffen keine Abhilfe; sie sind nur zur Kurzzeitspeicherung für einige Tage geeignet. Heizwärmepumpenstrom kommt somit zum geringsten Teil aus der eigenen oder einer dritten, dezentralen PV-Anlage, sondern größtenteils aus dem Stromnetz.

Das Stromnetz muss für den hohen Leistungsbedarf der Wärmepumpen im Winter ausgebaut werden. Das betrifft nicht nur die Übertragungsnetze, sondern die viel kostenintensiveren Verteilnetze. Anderenorts hingegen müssen die Verteilnetze zum Abtransport des Solarstroms im Sommer ausgebaut werden.

Es wird oft behauptet, Wärmepumpen seien geeignet, die Stromnachfrage zu flexibilisieren. Bei dem Einsatz von Wärmepumpen zur Warmwassererzeugung ist das möglich, sofern ein Warmwasserspeicher und eine entsprechende Steuerung zur Verfügung stehen. Wir betrachten hier aber Heizwärmepumpen.

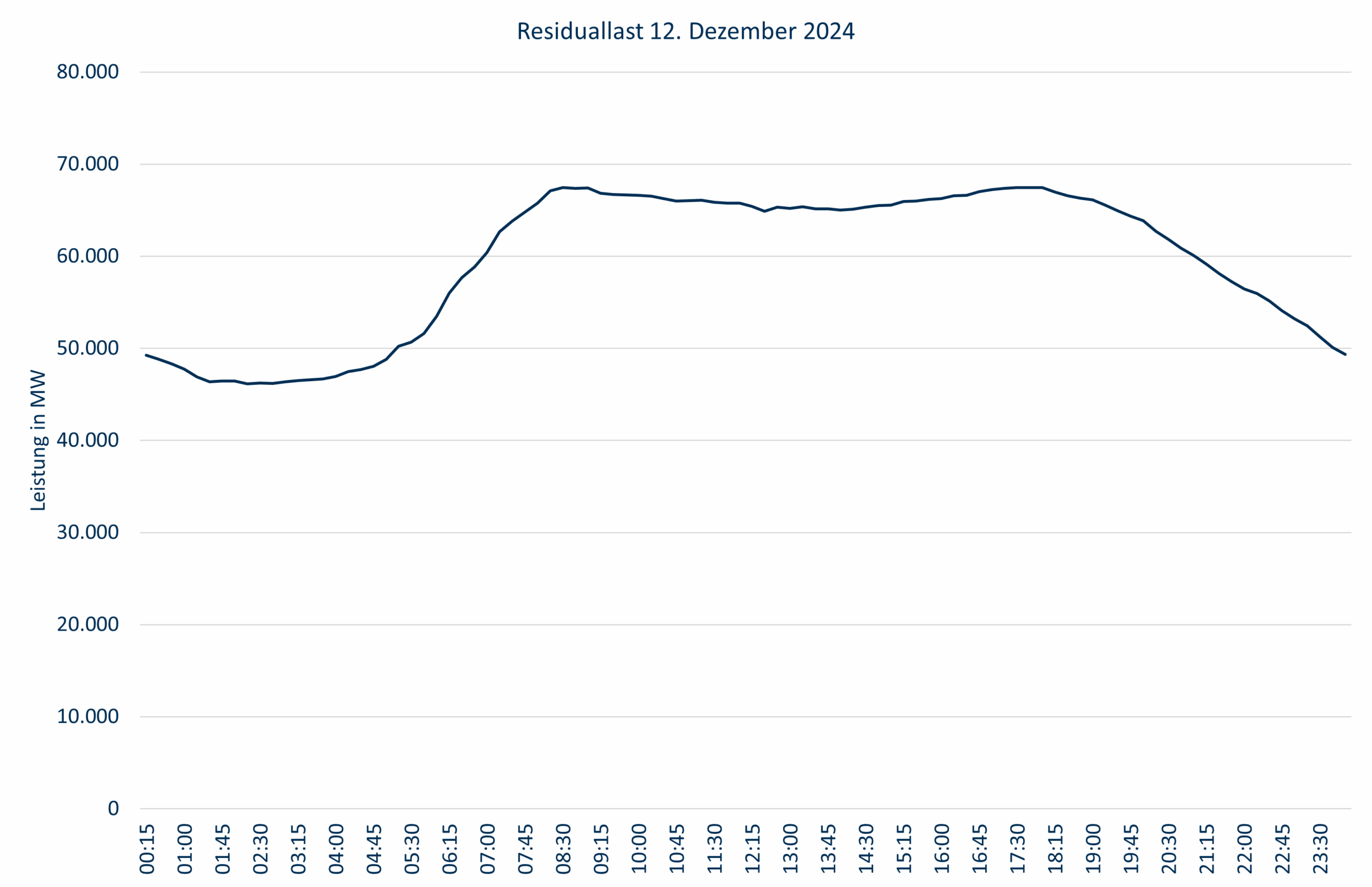

Unten ist die Residuallast für den 12.12.2024 dargestellt. Unter Residuallast versteht man die Verbrauchslast abzüglich der Stromerzeugung von Wind- und Solarenergie. Zwischen 8 und 20 Uhr weist die Kurve ein Hochlastplateau auf.

Um die Kurve weiter zu glätten, müssten Nutzer den Stromverbrauch komplett in die Nacht verlegen, ein paar Stunden Verschiebung am Tag helfen nicht. Wenn die Wärmepumpe tagsüber abgeschaltet und trotzdem eine Solltemperatur von 22° Celsius erreicht werden soll, muss die Temperatur nachts ein wenig (je nach Wärmedämmung) über 22° erhöht werden. Das hat einerseits zur Folge, dass der Stromverbrauch insgesamt ansteigt und andererseits, dass es nachts recht warm ist (wie bei Moti Special: „Cold Days, Hot Nights“).

An den kältesten Tagen im Jahr ist in Deutschland meist die Windstromerzeugung ebenfalls sehr gering. Selbst die Stromerzeugung aus Wasserkraft ist dann meist geringer, weil die vergangenen Niederschlagsmengen noch in Form von Schnee in den Höhenlagen liegen.

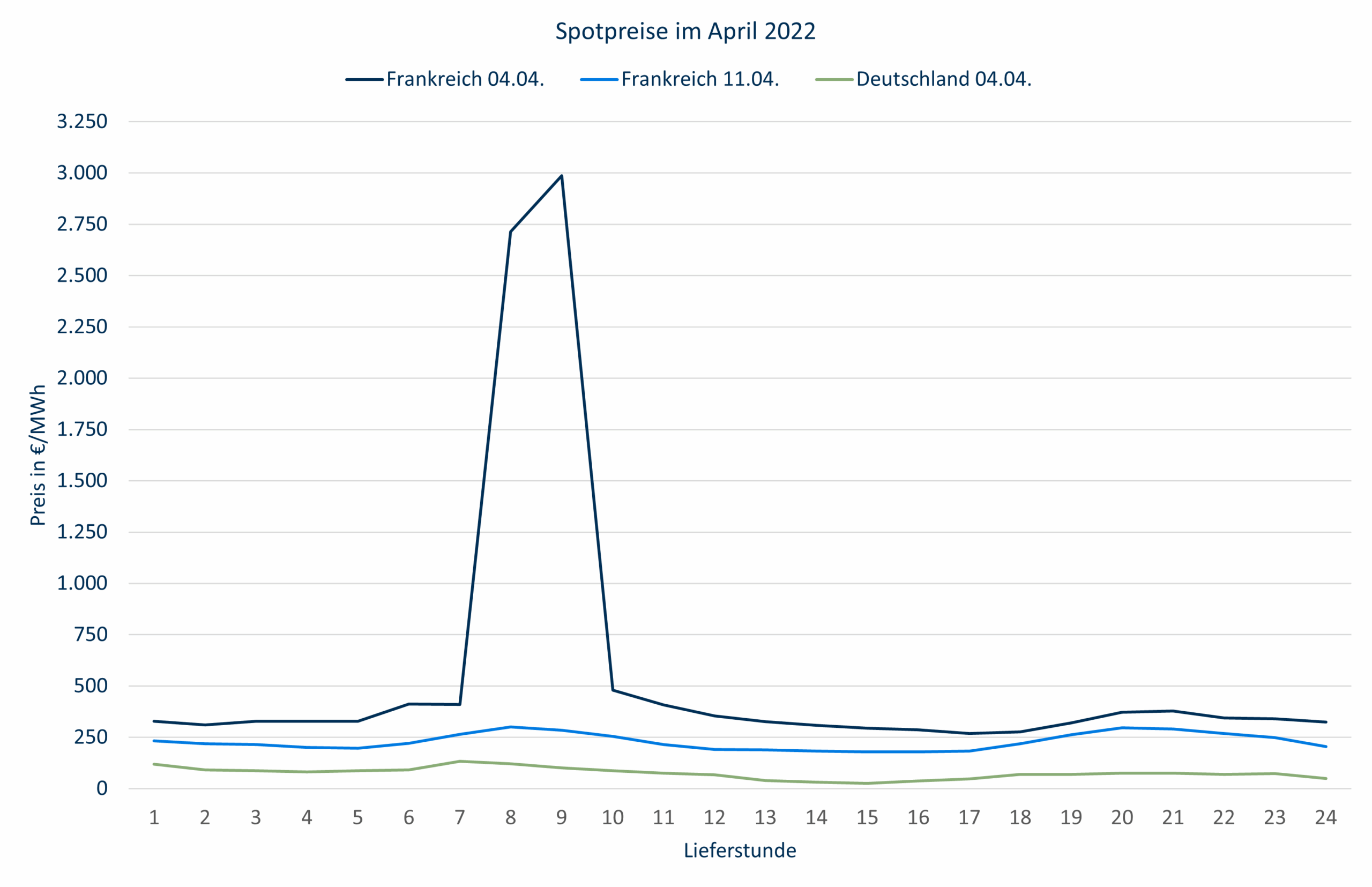

Welch verheerende Auswirkungen Kältewellen (insbesondere, wenn sie zu unerwarteter Zeit kommen) auf den Strommarkt haben, lässt sich gut am Preisverlauf am 04. April 2022 in Frankreich ablesen. In Südfrankreich wird viel mit Strom geheizt, und an dem Tag herrschten unübliche Minusgrade, zudem waren einige Kernkraftwerke schon in Revision.

Der Strom für Heizwärmepumpen kommt entweder aus Windkraftanlagen in Verbindung mit Kurzzeitspeichern (Second-Hand-Strom Short) oder aus der Rückverstromung von Wasserstoff (Second-Hand-Strom Long). Im ersten Fall muss der Windkraftanlagenpark sehr hoch dimensioniert werden, damit auch in windarmen Wintern der Strom reicht. Die aktuell noch gültigen Planungen der alten Bundesregierung haben hingegen auf sehr viel (kleine) PV-Anlagen gesetzt.

Beide Varianten bedeuten aber eine deutlich geringere Energieeffizienz der Heizwärmepumpe als eingangs unterstellt, denn nur ein kleiner Teil des Stroms ist Just-In-Time-Strom. Die Kosten sind zudem um die Kosten für Stromnetze, Batterien, zusätzliche Gaskraftwerke, anteiligen Wasserstoff etc. zu erhöhen.

Die Rückverstromung des Wasserstoffs kann zentral in Gaskraftwerken (so der aktuelle Plan) oder dezentral in BHKW und Brennstoffzellen erfolgen. Die beiden letzten Varianten ermöglichen die Nutzung der Abwärme und verringern den Ausbaubedarf beim Stromnetz. Die Abwärmenutzung reduziert dann wiederum den Bedarf an Wärmepumpenstrom. Deswegen ist die Mischung aus Wärmepumpen und BHKW/Brennstoffzellen die beste Lösung.