Eine der dringlichsten Aufgaben bei der Energiewende besteht in der Schaffung eines vollkommen neuen Stromnetzentgeltsystems. Darüber besteht in weiten Teilen der Energiebranche Einigkeit. CDU/CSU haben diesen Punkt in ihrem Wahlprogramm aufgenommen. Deswegen ist davon auszugehen, dass im Rahmen der jetzigen Koalitionsverhandlungen ein entsprechender Vorstoß vereinbart wird.

Das Thema ist sehr komplex, und von ganz unterschiedlichen Interessen bestimmt. Die Strom KnowHow hat bereits letztes Jahr ein Modell entwickelt, dass die Anforderungen an eine neues Netzentgeltsystem erfüllt.

Ausgangslage

Das bestehende Stromnetzentgeltsystem basiert auf der Verbändevereinbarung II vor rund 25 Jahren. Damals gab es ein Netz, das integriert mit dem Kraftwerkspark aus Großkraftwerken geplant worden war. Es gab keine Engpässe, Zubau war kaum erforderlich, der Strom floss von den hohen Spannungsebenen in die niedrigeren. Das Netzentgeltsystem sollte in erster Linie einfach sein und bundesweiten Wettbewerb unter den Stromanbietern ermöglichen. Stromerzeugende Netznutzer wurden von Netzentgelten befreit (G-Komponente=0).

Bereits heute sehen Netz und Erzeugungsstruktur anders aus und verändern sich weiter in hohem Tempo. Durch die regionale Verteilung der Kraftwerke gibt es große überregionale Stromflüsse, die Netze müssen zum Abtransport der dezentralen Stromerzeugung ausgebaut werden, der Stromverbrauch soll insgesamt deutlich wachsen, die Netzauslastung sinkt.

Die Netzentgelte werden in den kommenden Jahren massiv steigen. Selbst wenn künftig auf eine Erdverkabelung von Höchstspannungsleitungen verzichtet wird, es gelingt, die Redispatchkosten weitgehend zu reduziere, netzfremde Kosten wie die KWK-Umlage anderweitig finanziert werden und der Netzausbau auf das tatsächlich notwendige Maß beschränkt bleibt, ist ein deutlicher Anstieg unvermeidbar.

Dafür gibt es eine Reihe von Ursachen:

- der überregionale Transport von EE Strom aus Nord- und Ostdeutschland nach Süden und Westen

- die Kosten für die Offshore-Netze

- die Kosten für das „Hochschieben“ des dezentral erzeugten Stroms zu den „Stromautobahnen“

- eine schlechtere Kapazitätsauslastung der Netze, die dazu führt, dass die Kosten stärker steigen als der Stromverbrauch

- eine unzureichende Beteiligung von Netznutzern an den von ihnen verursachten Netzkosten (insbesondere PV-Anlagenbetreiber ohne Leistungsmessung)

- allgemeine Kostensteigerungen bei den Netzbetreibern durch höhere Zinsen, höhere Löhne, steigende Materialpreise, Bürokratie und zusätzliche Aufgaben

Im heutigen Netzentgeltsystem werden EE-Anlagen dort gebaut, wo die Stromgestehungskosten niedrig sind. Die Kosten für das Netz zum Transport und der Verteilung des Stroms zahlt die Allgemeinheit. Im heutigen System zahlt der Hausbesitzer mit einer PV-Anlage und einer Batterie („Heimspeicher“) nur den Bruchteil der Netzkosten, die der Nachbar ohne PV-Anlage zahlt, obwohl beide – abgesehen von den geringen Kosten für die Netzverluste – die gleichen Netzkosten verursachen. Im heutigen Stromnetzentgeltsystem spielt es keine Rolle, wann Strom entnommen oder eingespeist wird.

Anforderungen an ein neues Netzentgeltsystem

Es geht bei einem neuen Netzentgeltsystem um die Verteilung der Netzkosten auf die Netznutzer, nicht um das Erlösnivau der Netzbetreiber. Ein neues Stromnetzentgeltsystem muss

- konsequent kostenverursachungsgerecht sein, mit anderen Worten: netzdienliches Verhalten der Netznutzer berücksichtigen und damit klare Anreize für die räumliche Allokation von Netznutzern und die zeitliche Flexibilität setzen

- einfach, verständlich und zukunftsfähig sein

- eine einheitliche Struktur aufweisen, die auf unterschiedlichste Netzsituationen anwendbar ist

Diese Anforderungen sind nicht mit Leistungs- und Arbeitspreisen zu erfüllen, sondern ausschließlich mit zeitvariablen Arbeitspreisen. Die Zeiten sind dabei nicht statisch, sondern dynamisch entsprechend den (erwarteten) Netzlasten.

Lösungsansatz

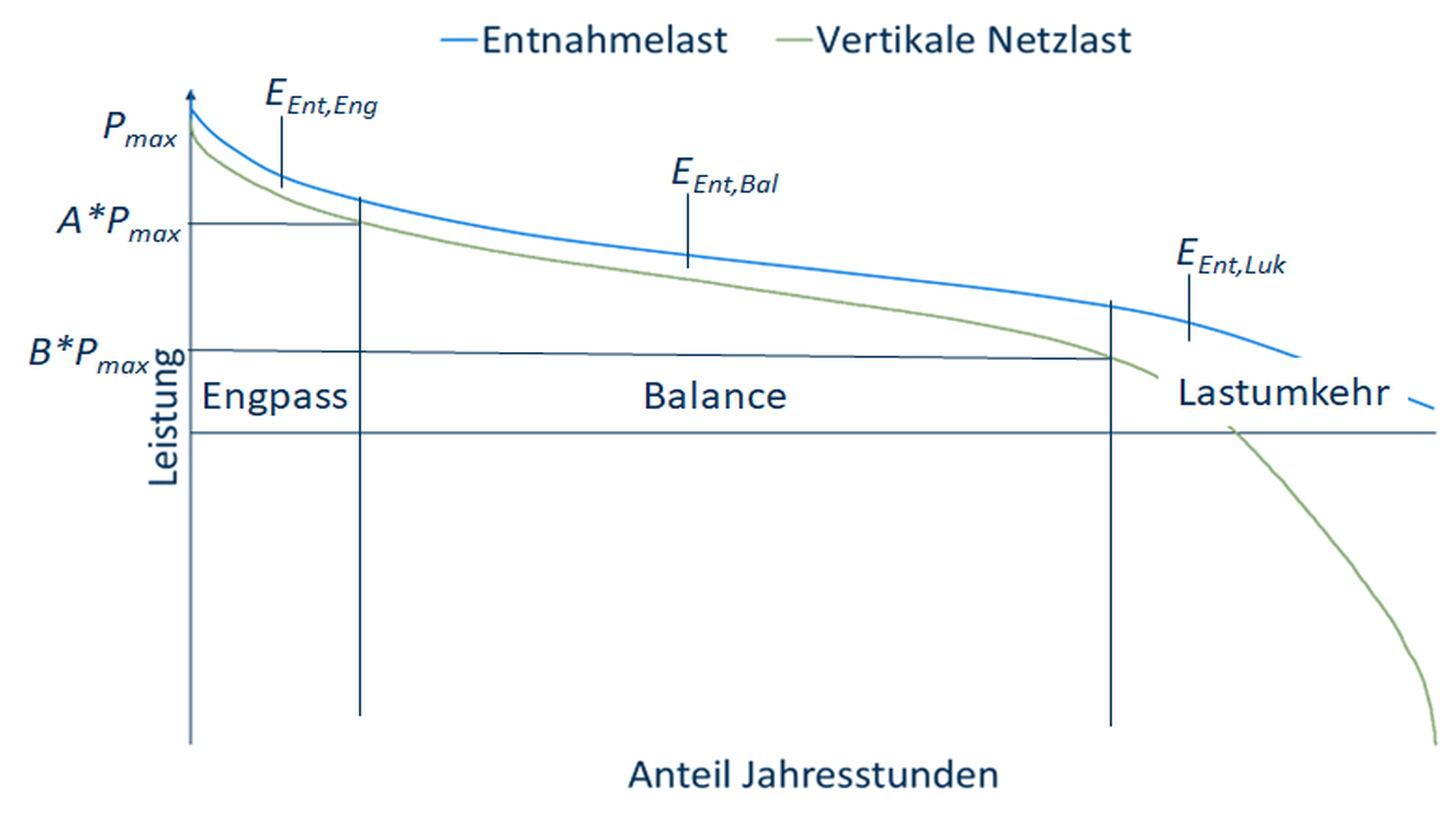

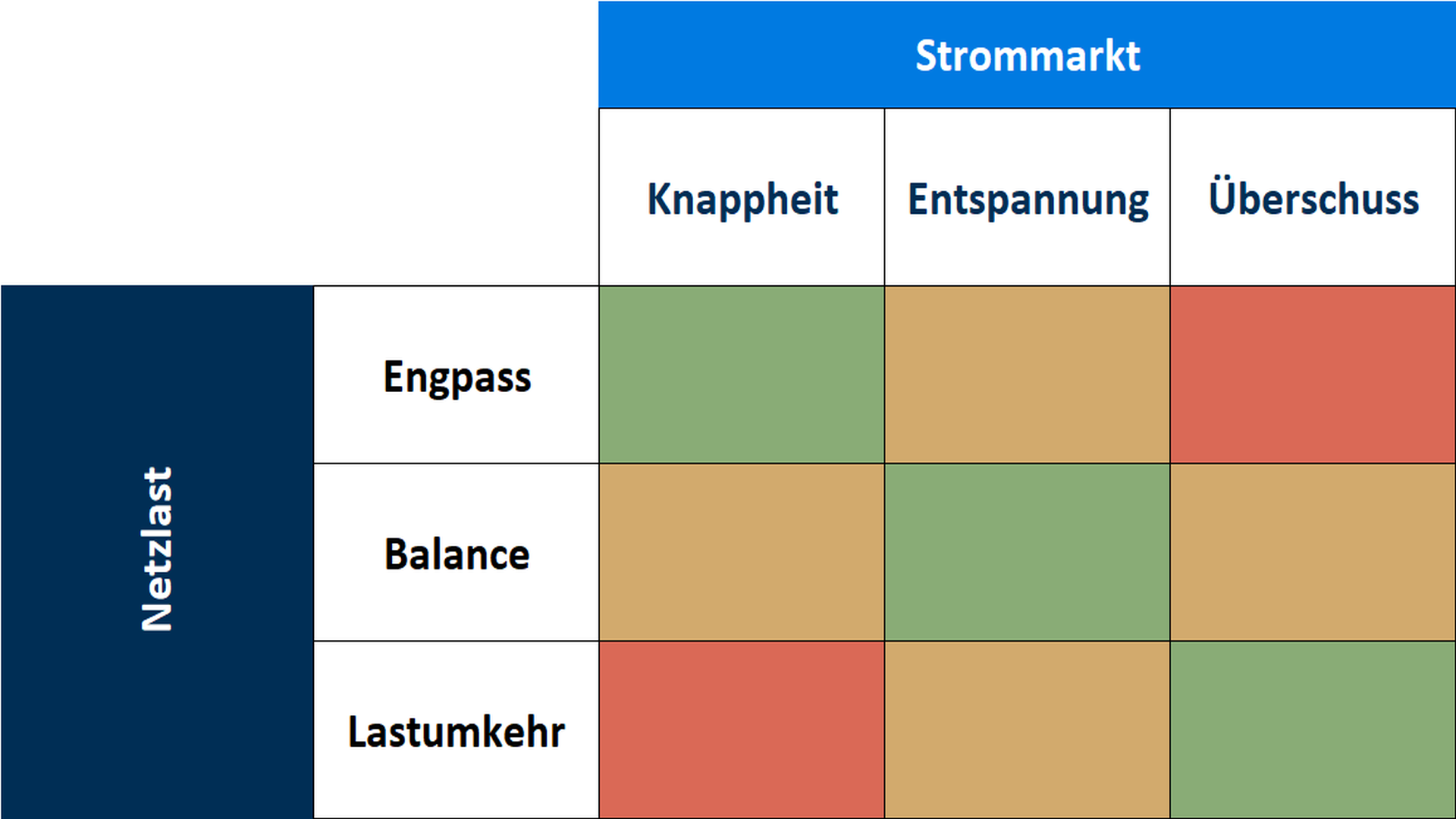

Es werden drei dynamische Lastbereiche in jedem regionalen Netzbereich und jeder Netzebene unterschieden. Diese werden mit Engpass, Balance und Lastumkehr bezeichnet. Engpass bedeutet, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit in dieser Zeit die klassische Netzhöchstlast (vertikale Netzlast von höherer zu niedrigerer Spannungsebene) auftreten kann. In Zeiten der Lastumkehr fließt der Strom (z.B aus kleinen PV-Anlagen) von unten nach oben, also von niedrigeren Spannungsebenen zu höheren Ebenen. Während der Balance ist der Lastfluss von Maximalwerten weit entfernt. Für jeden Lastbereich und jede Spannungseben gibt es einen Preis, so dass sich eine Lastbereichs-Preis-Matrix ergibt.

Anhand der Jahresdauerlinie der vertikalen Netzlast werden die netzebenen- und netzbereichsspezifischen Faktoren A und B vom jeweiligen Netzbetreiber je Jahr bestimmt. Es gibt für jeden Lastbereich und jede Netzebene einen Preis. Der Netzbetreiber gibt im Day Ahead-Prozess den Netznutzern und Marktteilnehmern automatisiert und digital die verbindlichen Lastbereichszeiten für den folgenden Tag bekannt, so dass diese sich hinsichtlich Verbrauch, Erzeugung, Ein- und Ausspeicherung von Energie darauf einstellen können.

Um große Anreize zu netzdienlichem Verhalten zu erzeugen, sollte der Netzpreise für den Lastbereich Balance sehr niedrig angesetzt werden und nur die variablen Kosten der Netznutzung (Netzverluste) repräsentieren. Entsprechend hoch müssen dann die Preise für den Lastbereich Engpass ausfallen. Die Preise bei der Lastumkehr sollten denen des Engpasses entsprechen, allerdings mit negativem Vorzeichen. Einspeiser sollten an den Netzkosten mit gleichen Preisen, aber umgekehrtem Vorzeichen beteiligt werden. Dadurch wird der Anreiz zur Speicherung und Lastverschiebung zur Vermeidung der Abregelung von EE-Stromüberschüssen hoch.

Durch geeignete Wahl der Parameter lässt sich der Vorteil der stromintensiven Industrie aus dem § 19 (2) Satz 2 StromNEV zumindest teilweise retten, ohne mit EU-Recht zu kollidieren.

Die Kombination aus jeweils (bis zu) drei Preisen je Spannungsebene liefert in der Höchstspannung drei, in der Hochspannung neun, in der Mittelspannung 27 und in der Niederspannung 81 mögliche Preise.

Da es in unterschiedlichen Spannungsebenen tatsächlich zu unterschiedlichen Lastbereichen gleichzeitig kommen kann, kann sich deshalb auch ein diffuses Preissignal ergeben. Das ist aber auch angemessen, denn in einer solchen Situation gibt es kein eindeutig netzdienliches Verhalten.

Das System ist in der Anwendung recht einfach. Die Netzbetreiber bestimmen jährlich A und B, der Rest läuft automatisch, denn eine Netzlastprognose macht der Netzbetreiber ohnehin täglich. Die Abrechnung ist mit heutigen IT-Systemen keine Herausforderung mehr. Netznutzer, die nicht über Flexibilitäten verfügen, ignorieren die Preisinformationen ebenso wie die täglichen Spotpreise. Für Kostenplanungszwecke lässt sich eine Simulation für das Folgejahr einfach bewerkstelligen.

Netznutzer mit Flexibilitätspotenzialen hingegen sind es gewohnt, ihre Entscheidungen an den Spotpreisen auszurichten. Die Spotpreisinformationen werden um die Netzpreisinformationen erweitert und entsprechend gehandelt. Es gibt Fälle, in denen Spotpreise und Netzpreise gegenläufige Anreize liefern, z.B. wenn im Norden sehr viel Wind weht und die Spotpreise deswegen sehr niedrig sind, aber ein Netzengpass beim Transport Richtung Süden besteht. Dann sorgt ein hoher Netzpreis dafür, dass nicht noch Speicherbetreiber im Süden einspeichern. Deswegen müssen die Netzpreise bei Engpass und Lastumkehr (betragsmäßig) hoch sein.

Das vorgeschlagene Modell sorgt für eine bessere Netzauslastung und damit niedrigere Netzkosten, setzt Anreize für netzdienliches Verhalten und sorgt dafür, dass Stromerzeugung, Speicher, flexible Lasten und Netze in Summe als System optimiert werden. Sonderregelungen bei den Netzentgelten sind damit obsolet. Eine ausführliche Beschreibung des Modells findet sich hier.

Senkung der Netzentgelte

Die vermutlich nächste Regierungskoalition beabsichtigt, die Netzentgelte durch Zuschüsse aus dem Bundeshaushalt zu senken, um Wirtschaft und Bürger zu entlasten, sowie die relative Attraktivität von Stromanwendungen wie E-Autos und Wärmepumpen zu fördern.

Das könnte auf beihilferechtliche Probleme bei der EU stoßen. Zudem bedeutet eine solche Subventionierung die Abkehr von der Technologieneutralität. Das hier vorgeschlagene Modell schafft für beides Abhilfe, indem es Teile der Netzkosten auf die EE-Stromerzeuger abwälzt, was verursachtungsgerecht ist.

Das darf natürlich auf keinen Fall dazu führen, dass der Ausbau der Erneuerbaren Energien beeinträchtigt wird. Deswegen müssen mittlere Netzentgelte, die von den Einspeisern zu zahlen sind, der EE-Förderung zugeschlagen werden. Unser Modell sorgt somit nicht nur dafür, dass die EE-Anlagen dorthin gelangen, wo sie benötitgt werden, sondern auch dafür, dass die Regierung die Stromverbraucher EU-konform und technologieneutral entlasten kann.